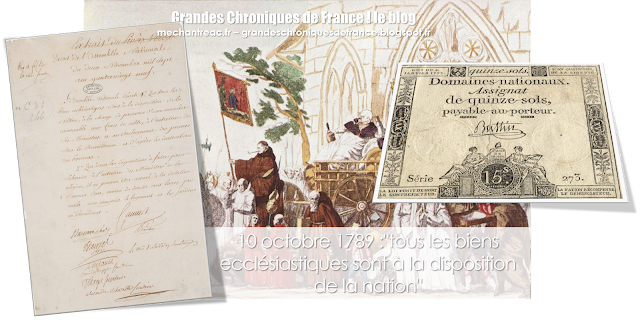

10 octobre 1789 :"tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation"

« Le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires. La Nation jouissant d’un droit très étendu sur tous les corps, en exerce de réels sur le clergé ; elle peut détruire les agrégations de cet ordre, qui pourraient paraître inutiles à la société, et nécessairement leurs biens deviendraient le juste partage de la Nation […].

Quelque sainte que puisse être la nature d’un bien possédé sous la loi, la loi ne peut maintenir que ce qui a été accordé par les fondateurs. Nous savons tous, que la partie de ces biens, nécessaire à la subsistance des bénéficiers, est la seule qui leur appartienne ; le reste est la propriété des temples et des pauvres. »

(Archives Parlementaires de 1787 à 1860 -Première série (1787-1799) Tome IX - Du 16 septembre au 11 novembre 1789. Paris: Librairie Administrative P. Dupont, 1877. pp. 398-404)

En contrepartie, la Nation prendrait à sa charge les frais de culte, payerait un salaire à ses ministres, et pourvoirait à l'entretien des hôpitaux et au soulagement des pauvres.

La hiérarchie catholique et la droite de l'Assemblée, menées par l'abbé Maury en particulier, sont vent-debout. Le projet, défendu par le comte de Mirabeau, proche de Talleyrand, est soumis au vote le 2 novembre de la même année.

Avant le vote, Mirabeau prononce un long discours :

« Je dirai à ceux qui voudraient le contester, qu'il n'est aucun acte législatif qu'une Nation ne puisse révoquer, qu'elle peut changer, quand il lui plaît, ses lois, sa constitution, son organisation et son mécanisme ; la même puissance qui a créé peut détruire, et tout ce qui n’est que l'effet d'une volonté générale, doit cesser, dès que cette volonté vient à changer.

Je dirai ensuite que l'Assemblée actuelle n’étant pas seulement législative, mais constituante, elle a, par cela seul, tous les droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la Nation Française. »

Le décret est pris le même jour, par 568 voix contre 346 :

« L'Assemblée nationale décrète :

1° Que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces ;

2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1 200 livres par an, non compris le logement et les jardins en dépendant. »

Cet apport de patrimoine est évalué entre 2 et 3 milliards de livres. La mise en vente est confiée à une caisse de l'Extraordinaire, créée par le décret du 19-21 décembre 1789 et définitivement organisée le 6 décembre 1790. Mais la vente de tant de biens prend du temps, or les caisses de l'État sont vides. C’est ainsi qu’il est décidé de créer, le jour même de l’ouverture de la caisse de l’Extraordinaire, des billets dont la valeur est assignée (autrement dit « gagée ») sur les biens du clergé. Le Trésor royal, devenu Trésor public à l’été 1789, reçoit mission de gérer le produit des contributions ordinaires. La caisse de l’Extraordinaire gère les fonds provenant de la vente des biens nationaux et subvient aux dépenses du Trésor public (elle sera dissoute le 1er janvier 1793 par décret du 4 janvier 1793). La Caisse d'escompte, elle, assure les paiements jusqu’en juillet 1790 et voit ses propres effets endossés en tant qu’assignats. La loi du 15 mars 1791 ordonne l’échange des effets de la Caisse d’escompte contre des assignats, qui deviennent ainsi le seul papier monétaire.